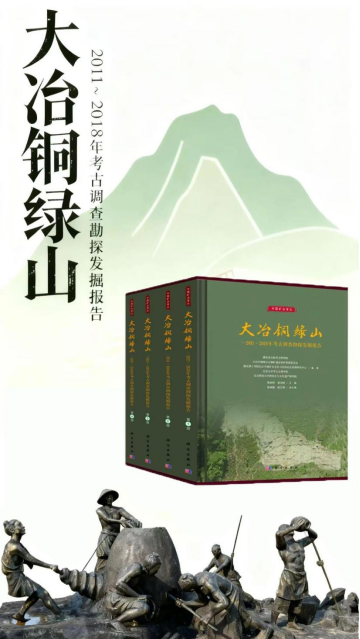

本网消息 近日,由我校长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心特聘“东楚学者”陈树祥教授担任课题组组长并主编的《大冶铜绿山——2011~2018年考古调查勘探发掘报告》正式出版,该报告是矿冶考古与长江流域古代文明研究的又一重要学术成果。报告全面收录了2011至2018年间在铜绿山遗址保护区内的考古调查、勘探与发掘所获的新发现,并整合了多学科检测、鉴定与分析数据,全书共分八章,结构严谨,内容翔实。报告初稿完成后,北京大学李伯谦先生亲自题写书名并作序。

铜绿山古铜矿遗址是长江中游发现的第一个青铜时代的矿冶遗址,也是第一个经过科学发掘的矿冶遗址。1974~1985年,为配合现代采矿生产,湖北省文物工作者与中国科学院考古研究所一起在遗址区进行了数次抢救发掘,揭露出春秋战国时期的鼓风冶铜竖炉12座、宋代炒钢炉(残)17座,推测当时铜绿山冶炼出的铜达8万~12万吨,出土和采集的铜、铁、木、竹等工具和生活用具与矿冶遗物达万余件。铜绿山春秋时期的鼓风竖炉炼铜,温度为1200C左右,已具备连续加料、连续冶炼、间接排放渣液和铜液的功能,这是古代冶铜技术一次划时代的创新。冶铜技术在“氧化矿--铜”工艺基础上,发明了“硫化矿--冰铜--铜”工艺,在当时世界上处于领先地位。夏鼐先生曾对铜绿山古铜矿遗址发掘成果有过高度评价:“这是中国古代青铜器研究的一个新领域,也是中国考古学新开辟的一个领域。”

由于受到新冠疫情的冲击,原课题组成员因工作调离等多重困难,研究工作一度陷入停滞。所幸的是2020年9月,时任湖北理工学院院长李社教得知课题研究面临的困难后,召开院长办公会专题研究,决定聘请陈树祥教授为长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心“东楚学者”,由时任中心常务副主任王定兴安排工作室,协调专业人员,帮助陈树祥教授安心完成课题研究及本报告编辑出版等工作。后来我校历任校领导都非常关心和支持该项工作,陈教授在该书的后记里对我校各位领导和工作人员逐一提名表示了感谢。陈树祥教授还欣然赋诗一首,表达其对《大冶铜绿山》考古报告出版的欣喜之情:“铜绿山下揭谜团,足印墓葬震宇寰。千辛科研攻难关,大冶铜源载史册。伯谦题签又作序,矿冶考古建模范。青铜文明未穷尽,期冀后俊赓新灿。”(通讯员 李春笑)