本网消息 10月23日下午,“声流金石 纸落云烟”——黄石市图书馆“中华优秀传统文化走进高校”活动在我校图书馆T2报告厅举办。本次活动由黄石市图书馆主办,湖北理工学院图书馆协办,旨在深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于中华优秀传统文化重要论述精神,更好发挥古籍在传承和弘扬中华优秀传统文化中的独特作用,让尘封历史的古籍重焕新生,让更多人感受传统文化的魅力。文化志愿者、资深讲书人杨剑波老师受邀担任主讲人。黄石市图书馆馆长王健、黄石市图书馆学会秘书长王朝霞、湖北理工学院党委宣传部常务副部长王定兴、图书馆馆长钟松、图书馆副馆长刘涛、师范学院教授舒韶雄及师生代表参加活动。

活动现场,王健在致辞中指出,中华典籍是千年文明的载体,中华优秀传统文化的传承活动旨在让沉睡在库房里的碑帖珍本、古籍善本,真正“走出深阁”,让那些镌刻在金石、书写在云烟之上的古老文字,重新“活”起来、“亮”起来,融入我们的生活,焕发出时代的光彩。钟松在致辞中讲到,大学不仅是知识的殿堂,更是中华优秀传统文化传承与创新的重要阵地,肩负着培育学生文化素养、增强民族文化自信的重要使命。他特别感谢杨剑波老师为我校师生传授中华优秀传统文化知识、分享感悟与独到见解,也特别感谢黄石市图书馆、图书馆学会对校园文化建设活动的悉心指导与大力支持。

杨剑波老师是文化志愿者、长江读书节领读者、资深讲书人、湖北省优秀教育工作者、湖北省中小学语文研究会会员、湖北省幼教学会理事、黄石市中学语文研究会理事、黄石市小学语文研究会理事、黄石市幼教学会会长、黄石市人民政府教育督导室督学、中国传统文化爱好者研究者,尤其对四大名著研学精深。讲座中,他以《趣谈古籍保护与传承:甲骨的声音》为题作了专题报告,围绕“何为古籍”“何为善本” 等核心问题展开,生动阐释了古籍所承载的民族精神、情感与审美。他认为,古籍是指1911年以前产生的,采用中国传统著作方式和装帧形式的书籍,涵盖了甲骨、简帛、雕版印刷等载体形式,是研究中国古代文化的重要载体。善本在现代定义上则是指具有历史文物价值、学术研究价值和艺术代表性的珍贵古籍版本。杨老师重点阐释了甲骨文的概念和特征。甲骨文,是商代的文字,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。甲骨文主要刻在龟甲、兽骨上,少量发现于青铜器上,商代王室用于记录占卜事宜,现存约4500个单字,涵盖祭祀、战争、农事等社会活动记录。甲骨文反映了文字符号系统的基本构成,具备汉字构形的各种类型,兼备传统“六书”中之“四体”象形、指事、会意、形声。杨剑波老师以故事的形式分别讲述了甲骨文从发现到闻名于世的过程中做出过重要贡献的人物:王懿荣、刘鹗、罗振玉、王国维,还介绍了保护甲骨文的方法有窖藏、天然防腐处理(脱脂-火煮)、恒温储存、数字传承手段。在互动环节中,现场气氛热烈融洽,学生们围绕讲座中提及问题踊跃举手提问,展现出对中华优秀传统文化的浓厚兴趣。面对学生们的疑问,杨剑波老师耐心倾听,结合自身丰富的研究经验与生动案例,用通俗易懂的语言逐一细致解答,进一步激发了学生们探索传统文化的热情。

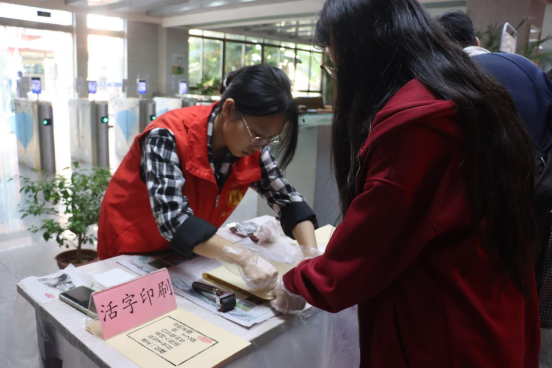

讲座结束后,T2一楼大厅的文化体验活动与特藏文献展随即同步开启,吸引了众多师生驻足参与。雕版印刷、活字印刷、碑帖拓印三大传统技艺体验区前热闹非凡,师生们纷纷动手操作工具,沉浸式感受古老技艺蕴含的精巧匠心。“黄石市图书馆特藏文献展” 之馆藏碑帖展通过精心制作的展板,以碑帖文化为核心,共展出黄石市图书馆馆藏实体碑帖六种与舆图拓本一种,具体包括《诒晋斋法书》《前后出师表》《国朝名人法帖十二卷》《隐墨斋帖八卷》《缩本汉碑三十八种》《劉墉法帖》及《长江图说》。展览不仅呈现文献实物,还逐一详细介绍这些碑帖、舆图的基础信息,同时辅以黄石市摩崖石刻的相关内容讲解,力求让沉睡的古籍 “活” 起来,让广大师生近距离领略中华传统金石文化的独特魅力,直观感受古籍文化的深邃与广博。

此次中华优秀传统文化进校园活动,以古籍为纽带,搭建了传统文化传播与交流的重要平台,不仅让师生们加深了对古籍文化、传统技艺的认知与理解,更在亲身体验中增强了文化自信与民族自豪感。学校将持续加强与文化单位的合作,不断丰富校园文化活动形式,让中华优秀传统文化在校园落地生根、开花结果,为师生成长成才提供丰厚的文化滋养。 (通讯员 陈李芊)